Какой нормативный акт впервые устанавливал на Руси смертную казнь?

Поиск ЛекцийМИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры истории

Государства и права

полковник полиции

А.М. Назаренко

ТЕСТЫ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ

ПО ИСТОРИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ

ДЕЛ

Рассмотрены и одобрен на

заседании кафедры истории

государства и права

12 февраля 2013 г.

протокол № 14

Санкт-Петербург

История органов внутренних дел России. Тесты. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2013. 36с.

Доцент кафедры, к. и. н. Панфилец А.В.

Тесты по «Истории органов внутренних дел России» включают контрольные задания по всем темам учебного курса. В них раскрываются процесс возникновения и развития системы органов внутренних дел дореволюционной России, Временного правительства, Советского государства и современной Российской Федерации. Тесты помогают изучить организационные структуры и деятельность ключевых звеньев полиции, милиции, тюремных учреждений, пожарной охраны, внутренних войск и других формирований органов внутренних дел.

Осмысление рассматриваемых вопросов имеет большое прикладное значение для качественной подготовки выпускников университета. Тестовый контроль помогает росту мировоззрения обучаемых и объективному пониманию роли и места министерства внутренних дел в системе органов государственной власти.

Материалы тестов по Истории органов внутренних дел России составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВПО третьего поколения и рабочих программ. Их можно использовать в процессе обучения по дисциплине: «История органов внутренних дел» для курсантов и слушателей очного и заочного обучения по специальностям: 030901.65 — правовое обеспечение национальной безопасности; 030301. 65 – психология служебной деятельности; 031001.65- правоохранительная деятельность; 031003.65 – судебная экспертиза; 080101.65 — экономическая безопасность; 030900.62 – юриспруденция (бакалавриат).

© Санкт-Петербургский университет МВД России, 2012

Тестовый контроль по курсу

«История органов внутренних дел»

Вариант № 1

Курсант (слушатель)_________________________________________________

1. В Московском государстве охраной правопорядка занимались:

а) объезжие головы

б) решеточные приказчики

в) земские ярыжные

г) служилые дворяне

д) все*

2. Органами, осуществляющими борьбу с преступностью в Московском государстве, были:

а) земский приказ

б) казенный приказ

в) разбойный приказ

г) разрядный приказ

д) все*

3. Термин для обозначения правопорядка в Московском государстве:

а) воровство

б) благочиние*

в) безчиние

г) благолепие

д) благоустройство

4. Функции политической полиции в Московском государстве выполнял:

а) приказ тайных дел*

б) разрядный приказ

в) холопий приказ

г) разбойный приказ

д) сыскной приказ

5. Местами лишения свободы в Московском государстве были:

а) монастырские тюрьмы

б) клети, подвалы

в) остроги

г) только крепостные тюрьмы

д) все перечисленные*

6. Тушением пожаров в Московском государстве занимались:

а) стрельцы

б) ремесленники

в) население в виде натуральной пожарной повинности*

г) объезжие головы

д) пожарные команды

7. Регулярная полиция в Росси была образована в:

а) 1700 году

б) 1718 году*

в) 1722 году

г) 1711 году

д) 1802 году

8. Полиция была учреждена документом:

а) регламент главного магистрата

б) инструкция «Пункты»*

в) Устав Благочиния или полицейский

г) наказ губернаторам, воеводам и их товарищам

д) об учреждении полицмейстерских канцелярий в Российской империи

9. Первым генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга был:

а) Кочубей

б) Куракин

в) Ромодановский

г) Девиер*

д) Макаров

10. Регулярная пожарная охрана в России была образована в:

а) 1718 году

б) 1763 году*

в) 1803 году

г) 1917 году

д) 1905 году

11. Министерство внутренних дел было образовано в:

а) 1718 году

б) 1802 году*

в) 1803 году

г) 1917 году

д) 1902 году

12. Первым министром МВД был:

а) Девиер

б) Берия

в) Сперанский

г) Кочубей*

д) Рыков

13. Сыскные отделения были образованы в:

а) 1718 году

б) 1866 году*

в) 1880 году

г) 1802 году

д) 1811 году

14. Охранные отделения были образованы в:

а) 1718 году

б) 1866 году

в) 1880 году*

г) 1905 году

д) 1802 году

15. В структуру охранного отделения не входили:

а) отдел внутреннего наблюдения

б) отдел наружного наблюдения

в) канцелярия

г) стол наблюдения*

16. В структуру сыскного отделения не входили:

а) дежурная часть*

б) стол розыска

в) стол личного задержания

г) летучий отряд

д) справочно-регистрационное бюро

17. Советская милиция была образована:

а) 7 ноября 1917 г.

б) 5 октября 1918 г.

в) 12 октября 1918 г.

г) 17 апреля 1917 г.

д) 10 ноября 1917 г.*

18. НКВД РСФСР был образован:

а) 7 ноября 1917 г.*

б) 10 ноября 1917 г.

в) 12 октября 1918 г.

г) 17 апреля 1917 г.

б) 5 октября 1918 г.

19. Первым наркомом внутренних дел был:

а) Дзержинский

б) Петровский

в) Рыков*

г) Берия

д) Кочубей

20. Уголовный розыск был образован:

а) 10 ноября 1917 г.

б) 12 октября 1918 г.

в) 25 июля 1918 г.

г) 5 октября 1918 г.*

д) 27 марта 1924 г.

21. В 30-е годы в милиции высшим званием было:

а) комиссар милиции*

б) генерал милиции

в) главный директор милиции

г) начальник милиции

д) старший милиционер

22. ОБХСС-ОБЭП был образован:

а) 16 марта 1937 г.*

б) 3 июля 1936 г.

в) 31 мая 1935 г.

г) 10 июля 1934 г.

д) 27 июня 1941 г.

23. ГАИ-ГИБДД была образована:

а) 10 июля 1934 г.

б) 3 июля 1936 г.*

в) 31 мая 1935 г.

г) 27 июня 1941 г.

д) 16 марта 1937 г.

24. МВД СССР было образовано в:

а) 1936 г.

б) 1946 г.*

в) 1953 г.

г) 1991 г.

д) 1966 г.

25. Общесоюзное министерство ОВД после июля 1966 года называлось:

а) МВД СССР

б) НКВД СССР

в) МВД РСФСР

г) МООП СССР*

д) МООП РСФСР

Тестовый контроль по курсу

«История органов внутренних дел»

Вариант 2

Курсант ___________________________________

1. Какое должностное лицо возглавляло полицмейстерскую канцелярию в Петербурге в 1718 году?

а) министр полиции

б) генерал-полицмейстер*

в) обер-полицмейстер

г) министр внутренних дел

д) губернатор

2. Предметом курса ИОВД является:

а) система производства материальных благ и возникающих производственных отношений

б) сложная система государственных органов, политических и правовых элементов, выполняющих функции управления основными общественными делами

в) явления и процессы, связанные с возникновением и развитием государственных органов

г) процесс возникновения и развития системы органов внутренних дел от Древнерусского государства до современной России*

д) система правовых элементов, касающихся раскрытия и расследования преступлений Российской империи

3. Головничество- это штраф за:

а) кражу

б) нанесение телесных повреждений

в) мошенничество

г) грабеж

д) убийство*

4. НКВД СССР было образовано как союзно-республиканское ведомство в :

а) 1905 г.

б) 1945 г.

в) 1934 г.*

г) 1898 г.

д) 1917 г.

а) А.Д. Балашов

б) С.К. Вязмитинов

в) В.П. Кочубей*

г) А.Д. Шереметьев

д) А.Д. Львов

6. «Дикая вира»- это:

а) штраф со всей общины*

б) нападение на прохожих

в) кража в церкви

г) членовредительное наказание

д) убийство с расчленением трупа

Какой нормативный акт впервые устанавливал на Руси смертную казнь?

а) Судебник 1550 г.

б) Судебник 1497 г.*

в) Русская правда

г) Соборное уложение

д) Кормчие книги

8. Первым наркомом внутренних дел стал:

а) Ф.Э. Дзержинский

б) И.С. Уншлихт

в) М.С. Урицкий

г) В.И. Ленин

д) А.И. Рыков*

9. Согласно «Уставу о воинской повинности» от 1874г., обязанность военной службы наступала с:

а) с 18-ти лет

б) с 21-го года*

в) с 20-ти лет

г) с 19-ти лет

д) с 23-х лет

10. Обер-полицмейстер в Москве подчинялся:

а) непосредственно императору

б) великому князю

в) статскому советнику

г) генерал- полицмейстеру в Санкт-Петербурге*

д) городничему

11. В задачи железнодорожной и речной милиции 1919 г. не входило:

а) охрана общественного порядка и спокойствия*

б) борьба с преступностью

в) проведение дознания по уголовным делам

г) участие в вооруженной защите транспортных коммуникаций совместно с Красной Армией

д) содействие органам правосудия

12. В Древнерусском государстве пожаротушением занимались:

а) пожарные команды

б) полиция

в) монголо-татары

г) староста

д) население*

13. «Татьба» — это:

а) кража*

б) грабеж

в) убийство

г) изнасилование

д) разбой

14. Первая газета МВД называлась:

а) «Вестник полиции»

б) «Вестник МВД»

в) «На страже империи»

г) «Северная почта»*

д) «Служу России»

ОБХСС» — это

а) отдел по борьбе с организованной преступностью

б) отдел по борьбе с общеуголовным элементом

в) отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности*

г) отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

д) отдел по борьбе с проституцией

16. Истребительные батальоны во время ВОВ осуществляли:

а) борьбу с врагом на передовой

б) охрану важных объектов в тылу

в) борьбу с диверсантами и десантом, противовоздушную оборону

г) все вышеперечисленное*

д) охрану особо опасных политических преступников и рецидивистов

17. Проект «Положения об устройстве тюрем» в России был подготовлен при участии:

а) Екатерины II*

б) Петра I

в) И.В. Сталина

г) В.И. Ленина

д) Л.П. Берии

18. «Табель о рангах» — это:

а) ведомость на получение денежного довольствия членами полиции

б) почетная грамота

в) документ о государственной службе

г) перечень должностей государственной службы*

д) денежная премия

19. Вторая Мировая война началась:

а) в 1812 г.

б) в 1937 г.

в) в 1939 г.*

г) в 1941 г.

д) в 1945 г.

20. В сферу задач советской милиции в годы ВОВ не входило:

а) борьба с дезертирством

б) борьба со спекуляцией

в) розыск лиц, потерявших связь с семьями и родственниками

г) борьба с детской безнадзорностью

д) охрана войскового тыла действующей Красной Армии*

Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

poisk-ru.ru

История смертной казни

Материал +18

Смертной казнью называют высшую меру наказания. История смертной казни начинается с возникновения самой первой формы государственности. Но если в раннефеодальном обществе смертная казнь была достаточно редким явлением, то со временем такое наказание постепенно развивалось.

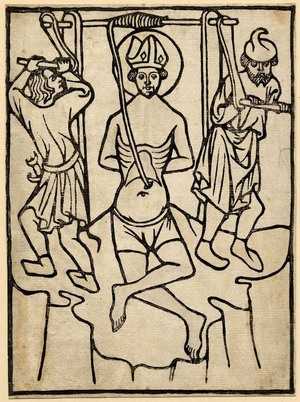

Четвертование. 15 в.

Четвертование. 15 в.  Вытягивание кишок. 1400-1450 гг.

Вытягивание кишок. 1400-1450 гг.Так, в Средневековье смертная казнь применялась не только в случае тяжких преступлений (убийство или разбой), но и за религиозные взгляды, считавшимися вне закона, – колдовство, например.

Хотя казнь на смерть применялась и в рядовых ситуациях с мелкими проступками – мелкая кража.

Такая форма наказания намеренно исполнялась публично, нередко казнили с предварительными пытками, например, существовали казни:

- через четвертование;

- колесование;

- вытягивание кишок;

- сожжение;

- посажение на кол;

- сваривание в кипящем масле;

- закапывание живьем.

Публичные казни использовались для устрашения, чтобы другим неповадно было нарушать законы.

В уже упомянутые Средние века казнь могла быть использована не только государственным судом, но и феодалами по отношению к своим крепостным.

Вольтер подсчитал, что в средневековой Европе за одно только колдовство сожгли более 100 000 человек.

Отсечение головы. 1377г.

Отсечение головы. 1377г.Жестокость пыток с последующей казнью меняется к XVII-XVIII векам. В эти времена английские законы предусматривали 140 составов преступлений, за которые могли казнить, во Франции их было чуть меньше – 115.

Просветители сделали все возможное, чтобы уже к концу XVIII века казнь изменилась в своей форме.

Так, например, 1786 году, в Тоскане, официально отменили смертную казнь.

В Австрии сделали тот же шаг в 1788 году, хотя через время опять восстановили. Все-таки подвижки были – теперь казни применялись непублично, отменяют отдельные виды пыток.

Последняя казнь за колдовство через сожжение была применена в 1775 году в Германии.

В Англии постепенно уменьшается перечень преступлений, за которые казнили смертью.

В 1874 году, если в Англии человека видели в окружении цыган в течение месяца, к нему применяли смертную казнь.

В русском законодательстве смертная казнь применялась за кражу, которую совершили в третий раз. Это описано в Двинской уставной грамоте (1398 г.). Псковская судная грамота (1467 г.) расширила перечень преступлений до казнокрадства, поджогов, воровства в церкви, государственной измены.

Воинские артикулы Петра I предполагали смертную казнь в 123 случаях. Казнь осуществлялась через:

- сожжение,

- повешение,

- отсечение головы,

- заливание расплавленного металла в горло,

- четвертование,

- посажение на кол,

- колесование, закапывание по плечи в землю.

Отказ от смертной казни попыталась осуществить Елизавета, дочь Петра I. Она издала законы, согласно которым смертный приговор не исполнялся, а представлялся в Сенат (1743, 1744 гг.).

Отказ от смертной казни попыталась осуществить Елизавета, дочь Петра I. Она издала законы, согласно которым смертный приговор не исполнялся, а представлялся в Сенат (1743, 1744 гг.).

Традиционная смертная казнь в основном заменялась на политическую через клеймение, рвание ноздрей или вечную ссылку в каторгу.

Несмотря на все указы и законы, смертная казнь все равно осуществлялась. В частности, вследствие пугачевского восстания было казнено около 20 тысяч.

Свод законов Российской Империи 1832 году предусматривал высшую меру наказания за:

- политическое преступление,

- нарушение карантинных правил,

- воинское преступление.

К XIX веку такая мера наказания практически не использовалась. В ходе революции (1905 – 1907 гг.) ее применение на время восстановилось, но решение принимали внесудебные органы, такие как военно-полевые суды или главнокомандующие.

С. А. Кириллов. «Степан Разин»

С. А. Кириллов. «Степан Разин»В 1917 году ее восстановили за убийство, измену, разбой, но только на фронте. При Советском режиме применялись расстрелы, но только в отдельные периоды. Самая широкая практика была развернута в 30ые года за контрреволюционные преступления, но на протяжении всего времени существования Союза высшая мера наказания считалась «временной».

Полную отмену смертной казни ввели Эквадор (1906 г.) и Уругвай (1907 г.). К концу 80ых такое же решение приняли еще 30 стран.

К концу 1995 года смертный приговор отменен в 72 странах, в 30 других ее признали де-факто, но 90 стран сохранили казнь как меру наказания.

Несмотря на общемировую тенденцию отказа от такого приговора, история смертной казни на этом не завершается. Некоторые штаты США наоборот – восстанавливают казнь, а в таких странах как Саудовская Аравия, Корея, Китай эта мера наказания расширяет сферы своего применения.

Источник: Энциклопедия юриста (Додонов В.Н.)

istoria-mira.ru

ИСТОРИЯ ОТМЕНЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

А.Н.

ГОЛОВИСТИКОВА

Головистикова А.Н., член

РАЮН, кандидат юридических наук.

Начало

XXI в. отмечено всплеском законодательной

активности в связи с устойчивым и

возрастающим значением принципов

демократии в мировой и

внутригосударственной правовой теории и

практике, а также стремлением отдельных

членов мирового сообщества к приведению

национальных правовых норм и стандартов к

международным образцам. Россия также

стремится закрепить в правоприменительной

практике такие принципы, соответствовать

современным и актуальным понятиям в этой

области. Однако многочисленные проблемы и

коллизии текущего законодательства, а

также экономические, политические,

социальные проблемы, проблемы в обществе

существенно тормозят данный процесс.

Появление такого количества проблем было

неизбежным, учитывая особенности

своеобразного исторического пути

государства, а также недавний распад

общественного строя и в связи с этим полную

перестройку как законодательства, так и

государственной структуры.

В России

смертная казнь как мера наказания

упоминалась в ряде древних памятников,

например в Краткой Русской Правде (XI в.).

Краткая редакция Русской Правды включала

два крупных закона, созданных с разрывом в

несколько десятилетий, не объединенных

исторической преемственностью — Правда

Ярослава и Правда Ярославичей.

В Правде

Ярослава шла речь о кровной мести.

Исторически она сложилась как

непосредственная обязанность рода

потерпевшего расправиться с преступником.

Процесс феодализации древнерусского

государства, увеличение роли князя и

княжеского суда изменили и применение

обычая кровной мести. Практика самовольной

расправы с преступником (кровная месть,

личная месть и некоторые разновидности

самосуда) остались в прошлом. Только князь

мог дать санкцию на кровную месть. В

летописях сохранилось упоминание расправы

Яна Вышатича с волхвами. Он был послан

князем на подавление восстания на Белом

озере. Руководили восстанием волхвы. После

разгрома восстания и поимки зачинщиков Ян

Вышатич разрешил родственникам погибших

отомстить.

Вместе с тем кровная месть

за убийство могла быть заменена вирой

(штрафом) в 40 гривен. Кровная месть либо

штраф в три гривны предусматривались

альтернативно и за нанесение телесных

повреждений, причем преступник обязан был

уплатить лекарю за оказанную потерпевшему

медицинскую помощь.

Правда Ярославичей

была посвящена правовой регламентации

жизни княжеской вотчины, ее охраны от

посягательств извне, в частности от

свободных общинников, оказывающих

сопротивление феодалам. Здесь

устанавливается несколько разновидностей

умышленного убийства, за которые

применяются разные наказания в виде

смертной казни. Причем речь идет о

различных случаях убийства высших

княжеских слуг. Например, за убийство «в

обиду» огнищан и подъездных князей

устанавливался штраф в 80 гривен, которые

поступали в пользу князя. А за убийство

огнищанина «у клети» или «у говяда»

разрешалось расправиться с убийцей сразу,

т.е. без суда, в любое время суток. Убийство

«в разбое» рассматривалось в Древней Руси

как наитягчайшее преступление, за которое

вервь (сельская община) должна была

«выдавать преступника князю головой».

Именно из-за участившихся разбоев

духовенство посоветовало Владимиру

Красное Солнышко ввести смертную казнь, что

он и сделал.

———————————

Огнищанин — старший дружинник, боярин,

приближенный князя.

Подъездной князь

— сборщик различных поступлений в пользу

князя.

Клеть — дом, хозяйственная

постройка, амбар, кладовая.

Говяда —

бык, рогатый скот.

Не менее суровое

отношение было и к воровству. Так, любому

предоставлялось право убить застигнутого

на месте преступления вора. Однако закон

ограничивал это право: убить можно только

ночью, и нельзя убить связанного вора.

Двинская Уставная грамота 1397 г. — первый в

истории русского права документ,

законодательно закрепивший применение

смертной казни. Она была предусмотрена лишь

за кражу, совершенную в третий раз, так как в

то время кража была наиболее

рецидивоопасным преступлением и

совершение его в третий раз давало

основание опасаться повторения содеянного

и в будущем.

В Псковской судной грамоте

1467 г. было предусмотрено пять случаев

применения смертной казни: за кражу из

церкви, государственную измену, поджог,

квалифицированную (троекратную) кражу и

конокрадство. Конкретный вид смертной

казни не оговаривался. Летописи говорят о

том, что Псков знал смертную казнь через

повешение, сожжение и утопление.

В

период образования и укрепления русского

централизованного государства дальнейшее

развитие получили правовые нормы об

уголовных наказаниях и их исполнении.

Уже в Судебниках великого князя Ивана III 1497

г. и царя Ивана IV (Грозного) 1550 г.

предусматривалась смертная казнь в

двенадцати случаях. Система наказаний и

процесс их исполнения были направлены на

максимальное устрашение преступников и

населения. В связи с этим значительная

часть применявшихся ранее в виде основного

наказания штрафов вытесняется смертной

казнью, телесными наказаниями, лишением

свободы.

Смертная казнь применялась в

зависимости от личности преступника, а не

от состава преступления. Для лихого

человека (признанного таковым на основании

специальной процедуры причисления к

социально опасным людям) смертная казнь

могла, например, быть применена за

душегубство, разбой, кражу или

ябедничество, т.е. ложный донос, а также за

любой вид повторной кражи. Назначалась она

также за убийство своего господина

(государское убийство), крамолу

(государственную измену, заговор, восстание

и иные действия против власти), церковное

преступление (святотатство, посягающее на

интересы и права церкви) и уголовное

преступление (похищение людей, воровство,

поджог).

Во второй половине XVI в. после

Судебника 1550 г. были приняты указы и

грамоты, подтверждающие применение

смертной казни за перечисленные в

Судебнике преступные деяния и добавляющие

перечень наказуемых деяний.

В самой

ранней из уставных земских грамот —

Уставной Земской грамоте волостей Малой

Пенежки, Войской и Суры Двинского уезда 1552

г. смертная казнь назначалась за

укрывательство лихих людей волостными

крестьянами, за взяточничество, за

должностные преступления представителей

губных учреждений.

Интересен Медынский

губной наказ 1555 г., в соответствии с которым

смертная казнь применялась за татьбу,

совершенную в третий раз, что противоречит

Судебнику 1550 г., предусматривавшему

смертную казнь за повторную кражу.

Следующим этапом в формировании

предписаний об уголовных наказаниях и их

исполнении было Соборное Уложение 1649 г. —

первый в истории России

систематизированный закон. По нему более

шестидесяти разновидностей преступных

деяний могли быть наказаны смертной казнью.

Она применялась за «голый» умысел,

направленный против жизни и здоровья

государя, воспрепятствование православным

людям перейти в иную веру, богохульство,

поджог города с целью сдачи врагу, за кражу

в третий и более раз, повторный разбой,

убийство незаконнорожденного младенца,

убийство близких родственников и т.д.

Интересно заметить, что за убийство отца и

матери можно было назначить смертную казнь

«безо всякия пощады», а убийство сына или

дочери влекло для родителей лишь тюремное

заключение и в дальнейшем церковное

покаяние. Смертная казнь устанавливалась

также за убийство сестер и братьев. А

убийство женой мужа расценивалось как

квалифицированное.

При применении

наказаний широко действовал принцип «око за

око, зуб за зуб». Так, за умышленное убийство

подлежало казнить смертью того, кто убил, и

заказчика.

Для усиления устрашающего

эффекта предусматривались как простые виды

смертной казни (повешение, отсечение

головы), так и квалифицированные (сожжение,

залитие горла расплавленным металлом,

закапывание в землю до наступления смерти,

убийство путем отравления и т.д.),

причинявшие особые мучения преступнику.

Соборное Уложение предусматривало

отсрочку исполнения смертной казни. К

примеру, подлежащие смертной казни воры и

разбойники в целях покаяния помещались на

шесть недель в тюрьму. После истечения

этого срока смертная казнь приводилась в

исполнение. Предоставлялась отсрочка и

беременным женщинам. До рождения ребенка

они содержались в тюрьме, а через шесть

недель после рождения ребенка подвергались

назначенной казни.

Рассматривая вопрос

о смертной казни в петровскую эпоху,

поминутно сталкиваешься с противоречиями.

С одной стороны, прогрессивные сдвиги в

правоприменительной практике, с другой —

разгул жестокости в действующем

законодательстве, которое по праву

считается самым суровым в истории России.

При Петре I распространился жестокий

принцип применения смертной казни — по

жребию. Введен и еще один вид

квалифицированной смертной казни (для

разбойников) — повешение за ребро на крюке.

Кроме того, все квалифицированные виды

смертной казни предыдущего времени также

сохранялись.

Важным источником

предписаний о системе наказаний и их

исполнении стали Воинские Артикулы 1715 г.,

произведенные Петром I. Они содержали

главным образом нормы уголовного права.

Кроме того, в них имелось много сугубо

военных правил и норм государственного

права. Смертная казнь предусматривалась в 74

артикулах и в 27 — наряду с другими

наказаниями. Из них в 60 случаях не был

обозначен ее вид. Суд мог устанавливать

форму наказания по своему усмотрению.

Смертная казнь могла быть простой

(повешение, отсечение головы мечом,

аркебузирование — расстрел) либо

квалифицированной (сожжение, колесование,

четвертование, залитие горла металлом и

др.). Она могла быть назначена за

преступления против веры — чернокнижие,

богохульство, идолопоклонство, за воинские

преступления — неосновательная тревога,

поднятая после развода караула и отбоя,

обнажение шпаги (без причинения вреда) в

присутствии высшего военного начальства,

воинская измена, за государственные

преступления — посягательство на государя,

возмущение и бунт, убийство, за половые

преступления — мужеложство, изнасилование,

кровосмешение, за имущественные

преступления — казнокрадство, растрата,

вымогательство, взяточничество и т.д.

Артикулы отказались от существовавшего

ранее гуманного положения об отмене

смертной казни, т.е. если во время ее

исполнения преступник сорвался с виселицы,

палачу надлежало исполнить смертный

приговор до конца как при неудачной попытке

повешения, так и в случае, когда не удалось

отсечь голову одним ударом меча.

Применение смертной казни в Российской

империи заметно сократилось с середины ХVIII

в. В царствование Елизаветы Петровны

применение смертной казни было

приостановлено. По преданию, участвуя в

дворцовом перевороте, в результате

которого она и взошла на престол, Елизавета

Петровна дала клятву, что в случае удачного

завершения переворота она, став

императрицей, никого не лишит жизни.

Императрица не подписала ни одного

смертного приговора. В результате

накопилось большое число неутвержденных

приговоров. Тюрьмы были переполнены.

В

1753 г. Сенат решил таких осужденных

наказывать кнутом, вырывать ноздри и

ссылать на каторжные работы. Наказание

кнутом выдерживали не все. Однако умершие

во время экзекуции казненными не

считались.

Екатерина II в своем Наказе

комиссии о составлении проекта нового

Уложения (1767 г.) призывала ограничить

применение смертной казни. Она

высказывалась против смертной казни, но в

то же время говорила, что «смертная казнь

есть некоторое лекарство больного

общества».

Смертная казнь в ряде

случаев применялась по специальным Указам

(Манифестам) императрицы. Истории известны

три достоверных случая применения смертной

казни. В 1764 г. был казнен поручик Мирович,

обвиненный в заговоре, имевшем целью

восстановление на престоле сына Анны

Леопольдовны Ивана Антоновича. В 1771 г.

казнены по жребию двое из виновных в

убийстве архиепископа Амвросия во время

чумного бунта в Москве. В 1775 г. произошла

казнь участников восстания Емельяна

Пугачева. Некоторые историки утверждают,

что после подавления восстания было

казнено 20 тысяч человек. Причем сам Пугачев

был приговорен к квалифицированному виду

смертной казни — четвертованию. Екатерина II

сочла необходимым особо подчеркнуть саму

процедуру осуществления смертной казни:

«Пугачеву учинить смертную казнь…

четвертовать, голову взоткнуть на кол,

части тела разнести по четырем частям

города и положить на колеса, а после на тех

же местах сжечь…» Трупы казненных для

устрашения долго не снимали с виселиц. В

ряде случаев виселицы устраивали на плотах

и затем пускали по течению по Волге и Каме,

чтобы их видело как можно больше людей.

В XIX в. Россия вступила не только с новым

императором Александром I, но и со старыми

проблемами. Однако Александр I не стал

торопиться с решением вопроса о применении

смертной казни. По мере присоединения к

России новых областей на них

распространялось и неприменение смертной

казни за какие бы то ни было преступления.

Этому посвящен указ от 12 сентября 1801 г.,

гласивший о запрещении смертной казни в

Грузии; указ от 4 июля 1804 г. об отмене

смертной казни в Менгрелии; указ от 19 апреля

1811 г. об отмене смертной казни в

Имеретинской области; указ от 8 апреля 1811 г.

о неприменении смертной казни в Гурии.

Основная масса таких приговоров связана с

Отечественной войной 1812 г., когда приговоры

выносились военно-полевыми судами.

Указанные суды руководствовались

специальными законами, например Полевым

уложением 1812 г., которые применялись

исключительно во время войны за тяжкие

преступления и только в отношении лиц

военного ведомства или приравненных к ним.

В частности, упомянутое Полевое уложение

предусматривало смертную казнь как

наказание за измену, неповиновение

военному начальству, бунт на занятой армией

территории, уничтожение армейского

продовольствия, препятствия в продвижении

армейских частей, подстрекательство

местных жителей к неповиновению.

Из

законодательных актов, принятых при

Александре I и предусматривавших смертную

казнь в качестве одной из санкций, следует

упомянуть Карантинный устав, утвержденный

указом от 21 августа 1818 г. В нем смертная

казнь предусматривалась за сообщение

ложных сведений «на счет здоровья прибывших

людей на судне или сухим путем», недонесение

карантинной стражей о тайном провозе

товаров. Приведенные указы и акты

исчерпывают перечень законодательных

установлений, касающихся смертной казни,

при Александре I.

Николай I, сменивший на

престоле брата, отметил свое вступление на

престол казнью пяти человек. Речь идет об

участниках восстания 14 декабря 1825 г. Всего

было приговорено к смерти 36 человек, из

которых пять — к четвертованию.

Приговоренным к четвертованию был заменен

лишь вид смертной казни — через повешение.

Остальным осужденным смертная казнь

заменена каторгой на различные сроки или

бессрочно. Следующий шаг Николая I в области

смертной казни — Манифест от 21 апреля 1826 г., в

соответствии с которым смертная казнь была

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИ »

Комментарии к законам »

www.lawmix.ru

Смертная казнь в СССР — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

(перенаправлено с «»)Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 декабря 2018; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 декабря 2018; проверки требует 1 правка.

Смертная казнь в Российской Федерации по действующей конституции 1993 года «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и больше не может применяться с 16 апреля 1997 года, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться[1][2]. Вопрос о её применении окончательно был разъяснён Конституционным судом в 2009 году на основании конституции и международных договоров, но норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве, обладающем меньшей правовой силой, чем конституция и международные договоры.

Текущее положение[ | ]

С одной стороны, согласно Конституции Российской Федерации, казнь установлена уголовным кодексом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Однако в то же время российский основной закон гласит: «Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»; а международные документы, запрещающие смертную казнь, в России действуют: это Протокол № 6 и условия-рекомендации ПАСЕ[3]. При этом в Конституции оговаривается, что смертная казнь может устанавливаться «впредь до её отмены», де-факто уже произошедшей: в 2009 году сообщалось, что смертная казнь запрещена навсегда[4][5][6], хотя ещё до этого Уполномоченный по ПЧ заявлял, что «смертная казнь в России уже была отменена, в том числе и юридически», и «у нас есть полная отмена смертной казни»[7].

В 1996 году Россию пригласили в

encyclopaedia.bid

Смертная казнь в России в XX веке

- Details

- Parent Category: Справочник

- Category: Статистика

- Created on Thursday, 03 March 2011 06:24

Олег Шишов — доктор юридических наук, профессор.

Краткий обзор

В истории общества проблема смертной казни никогда не получала однозначного решения. У кого-то сочетание этих двух коротких слов вызывало и вызывает чувство ужаса, у кого-то — решительный протест. Для многих смертная казнь как вид уголовного наказания ассоциируется с официально узаконенным убийством. Но можно встретить и рассуждения иного, диаметрально противоположного характера, суть которых сводится к тому, что смертная казнь необходима, и ее применение к особо опасным преступникам будет способствовать сокращению преступности.

Минувший XX век, особенно его первая половина, пожалуй, как никогда в истории России, отмечен массовым и далеко не всегда обоснованно объяснимым применением смертной казни. При этом про ритуальные услуги как-то не вспоминали…

В последние два десятилетия XIX века и в начале XX века смертная казнь в России применялась на основе Положения о мерах к сохранению государственного порядка от 4 сентября 1881 г.

Положение предоставляло право высшим административным чинам передавать на рассмотрение военных судов для осуждения по законам военного времени дела о вооруженном сопротивлении властям, умышленном поджоге, приведении в негодность предметов воинского снаряжения и о некоторых других преступлениях.

После подавления революции 1905 года смертная казнь применялась в не виданных ранее размерах. Массовым явлением становится внесудебное применение смертной казни по решению губернаторов и главнокомандующих. Так, в январе 1905 года в Варшаве по распоряжению генерал-губернатора по подозрению в антиправительственной пропаганде, за изготовление бомб и покушение на грабеж казнено 16 человек, среди которых были несовершеннолетние. Число казненных без суда и при отсутствии обвинительного приговора только в декабре 1905 года составило 376 человек, а в первые три месяца 1906 года — 679 1.

19 июня 1906 г. на заседании Первой Государственной думы обсуждался проект закона об отмене смертной казни. Статья I проекта гласила: «Смертная казнь отменяется». Далее было записано следующее: «Во всех случаях, в которых действующими законами установлена смертная казнь, она заменяется непосредственно следующим по тяжести наказанием».

Однако проект не был утвержден Государственным Советом.

Этот же проект об отмене смертной казни был одобрен и Второй Государственной думой, но снова не утвержден Государственным Советом.

Важную роль в пропаганде идей несовместимости смертной казни с передовыми принципами цивилизованного общества сыграл видный русский криминалист профессор М.Н. Гернет. По его инициативе увидели свет два сборника: «О смертной казни. Мнения русских криминалистов» (М., 1909 г.) и «Против смертной казни» (первое издание — 1906 г., второе — 1909 г.). А в 1913 году М.Н. Гернетом была опубликована крупная монография «Смерт-ная казнь», где использовался огромный фактический материал и данные статистики. В это же время выходят исследования других криминалистов: Н.С. Тананцева и А.А. Пиотковского, также посвященные проблемам смертной казни. И наконец, в 1912 году выходит книга доцента Московского университета С.К. Викторовского об истории смертной казни в России1.

Несмотря на решительные протесты общественности и обоснованные доводы ученых, смертная казнь в России отменена не была.

После Февральской революции Временное правительство в первые дни своего существования приняло ряд законодательных актов и среди них 12 марта 1917 года было опубликовано правительственное постановление о повсеместной отмене смертной казни2. Однако 12 июля 1917 г. смертная казнь была восстановлена на фронте за убийство, разбой, измену, побег к неприятелю, сдачу в плен, уход с поля боя и за другие воинские преступления3.

Большевистский режим, свергнувший Временное правительство, представлял собой (по откровенному признанию самого Ленина) режим, не ограниченный никакими законами и опирающийся на насилие.

На словах большевики были противниками смертной казни и буквально на следующий день после переворота второй Всероссийский съезд Советов в принятом Декрете отменил смертную казнь.

Но уже 25 ноября 1917 г. в обращении СНК «Ко всему населению о борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина и Дутова» говорилось: «Нужно смести прочь преступных врагов народа. Нужно, чтобы контрреволюционные заговорщики, казачьи генералы, их кадетские вдохновители почувствовали железную руку революционного народа»4. И тем не менее, в первых актах, устанавливающих перечень уголовных наказаний: Инструкции НКЮ от 18 декабря 1917 г. «О революционном трибунале и печати» и Инструкции революционным трибуналам от 19 декабря 1917 г. — смертная казнь отсутствовала.

7 (20) декабря 1917 г. Совнарком на заседании под председательством Ленина постановил создать Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

21 февраля 1918 г. СНК РСФСР принимает декрет «Социалистическое отечество в опасности!»5.

Декрет провозгласил переход к чрезвычайным мерам и допустил возможность применения расстрела на месте за совершение преступлений неприятельскими агентами, спекулянтами, погромщиками, хулиганами, контрреволюционными агитаторами, германскими шпионами.

Следовательно, ВЧК предоставлялись права внесудебного подавления врагов революции, вплоть до их расстрела на месте. По свидетельству одного из руководителей ВЧК, М.Я. Лациса, за первую половину 1918 г. было расстреляно 22 человека, затем репрессии ужесточились, а с середины осени 1918 г. их число пошло на убыль. В октябре расстреляли 641 врага Советской власти, в ноябре — 210, в декабре — 302, в январе 1919 г. — 144, а в феврале — 34. Это явилось результатом того, что сопротивление свергнутых классов в стране в значительной степени было преодолено.

5 сентября 1918 г. СНК РСФСР принял постановление «О красном терроре», в котором говорилось, что «подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам»; что необходимо «опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры».

Первый случай применения смертной казни имел место 26 февраля 1918 г., когда были расстреляны самозваный князь Эболи, известный своими авантюрами и бандитскими налетами, и его сообщница Бритт.

16 июня 1918 г. Наркомюст РСФСР принял постановление о том, что революционные трибуналы в выборе мер борьбы с контрреволюционным саботажем и прочими преступлениями не связаны никакими ограничениями, за исключением случаев, когда в законе определена мера в выражениях: «не ниже такого-то наказания». Трибуналам предоставлялось право выносить приговоры к расстрелу.

Первый приговор к расстрелу революционным военным трибуналом был вынесен в отношении бывшего начальника военно-морских сил Балтийского флота контр-адмирала А.М. Щастного, который был признан виновным в подготовке контрреволюционного переворота на Балтийском флоте.

За девять месяцев (июнь 1918 г. — февраль 1919 г.) по приговорам органов ВЧК было расстреляно на территории 23 губерний 5496 человек.

В июне 1919 года были расширены права ВЧК в части применения расстрела. За органами ВЧК согласно Декрету ВЦИК от 20 июня 1919 г. сохранялось право непосредственной расправы, вплоть до расстрела в местностях, объявленных на военном положении, за преступления, указанные в самом постановлении о введении военного положения, а именно: за государственную измену, шпионаж, укрывательство изменников и шпионов, принадлежность к контрреволюционным организациям и участие в заговоре против Советской власти, сокрытие в контрреволюционных целях боевого оружия, подделку денежных знаков, подлог в контр-революционных целях в поджогах и взрывах, умышленное истребление или повреждение железнодорожных путей, мостов и других сооружений, телеграфного и телефонного сообщения, складов воинского сооружения, снаряжения, продовольственных и фуражных запасов, бандитизм, разбой и вооруженный грабеж, взлом советских и общественных складов и магазинов с целью незаконного хищения, незаконную торговлю кокаином 6.

Смертная казнь в виде расстрела была законодательно закреплена в Руководящих началах по уголовному праву ПСФСР 1919 г. — первом законодательном акте, где в концентрированной форме регламентированы основные положения и институты общей части нового уголовного права.

К началу 1920 г. политическая обстановка в стране меняется. Разгром Юденича, Колчака и Деникина, занятие Ростова, Новочеркасска и Красноярска, взятие в плен «верховного правителя» и достигнутое этим укрепление Советской власти — все это дало возможность отказаться от применения смертной казни.

ВЦИК и СНК 17 января 1920 г. постановили «отменить применение высшей меры наказания (расстрела), как по приговорам Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и ее местных органов, так и по приговорам городских, губернских, а также и Верховного при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете трибуналов»7.

Но уже Постановление ВЦИК и СТО «Об объявлении некоторых губерний на военном положении» от 11 мая 1920 г. предоставило губернским революционным трибуналам в отношении определения меры репрессии права революционных военных трибуналов 8.

В период Гражданской войны к смертной казни трибуналами было приговорено из числа всех ими осужденных: в 1919 г. — 14%, в 1920 г. — 11%, в 1921 г. — 5%, в 1922 г. — 1%.

Только в 1920 г. революционными военными трибуналами к смертной казни было приговорено 6541 человек.

В процессе подготовки проекта УК РСФСР 1922 г. снова возник вопрос о смертной казни.

Система наказаний, предусмотренная УК РСФСР 1922 г., не включала смерт-ную казнь. Норма о смертной казни в виде расстрела была помещена в отдельной статье. Следовательно, законодатель относился к расстрелу как к экстраординарной мере уголовного наказания. Статья 33 УК РСФСР 1922 года гласила: «По делам, находящимся в производстве военных трибуналов, впредь до отмены ВЦИКом, в случае, когда статьями настоящего кодекса определена высшая мера наказания, в качестве таковой применяется расстрел». Отсюда можно сделать вывод, что право применения смертной казни предоставлялось только военным трибуналам. Обычные суды не могли назначать эту меру наказания. Декретом ВЦИК от 27 июня 1922 г. ст. 33 УК РСФСР 1922 г. была дополнена следующим примечанием: «Высшая мера репрессии не может быть применена к лицам, не достигшим в момент совершения преступления 18-летнего возраста». А в Декрете ВЦИК от 7 сентября 1922 г. устанавливалось, что «высшая мера наказания (расстрел) не может быть применена к женщинам, находящимся в состоянии беременности, установленной врачебным исследованием»9.

Всего по УК РСФСР 1922 г. смертная казнь, как правило, в качестве альтернативной санкции устанавливалась по 28 составам преступлений, что составляло 7,6% от числа всех статей в этом кодексе.

15 февраля 1923 г. ВЦИК Декретом установил: «По делам, находящимся в производстве Верховного Суда, губернских судов и трибуналов всех категорий, в случаях, когда статьями настоящего Кодекса определена высшая мера наказания, в качестве таковой применяется расстрел»10.

Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. постановили, что «временно», в качестве высшей меры социальной защиты, вплоть до полной ее отмены ЦИК СССР, для борьбы с наиболее опасными видами преступлений, угрожающими основам Советской власти и советского строя, допускается расстрел. Расстрел не может применяться к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, и к женщинам, находящимся в состоянии беременности (Примечание 2 к ст. 13 Основных начал).

В 1922-1925 годах число лиц, приговоренных к смертной казни, составило 0,1% от общего числа осужденных, а в 1926-1930 гг. — менее 0,1%.

Несмотря на то, что Советское государство формально всегда относилось к смертной казни как к временной и исключительной мере уголовного наказания, эта мера ни в 20-е, ни в 30-е годы отменена не была. Более того, выдвинутая Сталиным теория усиления классовой борьбы по мере продвижения к социализму влекла за собой ужесточение репрессий.

Выражение «враг народа» получает широкое распространение как в официальных документах тех лет, так и в теоретических работах. При этом данное выражение толкуется крайне широко.

Согласно постановлению ЦИК и СНК от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», «…люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа»11.

Разгул сталинского террора начался после убийства С.М. Кирова. 1 декабря 1934 г. в день этого убийства было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик», в которое 14 сентября 1937 г. были внесены некоторые изменения.

5 ноября 1934 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР было создано Особое совещание при НКВД СССР, которому предоставлялось право применять во внесудебном порядке к лицам, призванным общественно опасными, такие меры уголовного наказания, как ссылка, высылка и заключение в лагерь. В лагерях же создавались условия, обрекающие осужденных на медленную и мучительную смерть, и лишь немногим удавалось чудом выжить.

И хотя официально объявлялось, что самым ценным капиталом в нашей стране является человек, человеческая личность была обесценена. Никто не мог быть гарантирован от неожиданной расправы и репрессий.

Пытаясь обосновать чудовищные репрессии того периода, А.Я. Вышинский доказывал, что по делам о контрреволюционных преступлениях признание обвиняемым своей вины является царицей доказательств, а бремя доказывания невиновности перелагается на самого обвиняемого.

Трудно точно определить количество жертв сталинского режима. По неполным данным число расстрелянных и замученных в лагерях достигает 20 млн. человек.

В 30-е и 40-е годы смертная казнь по УК РСФСР 1926 г. предусматривалась за 42 состава преступления.

После Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. была провозглашена отмена смертной казни. Этот Указ установил, что за преступления, наказуемые по действующим законам смертной казнью, в мирное время применяется заключение в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет.

Спустя три года, 12 января 1950 г., был принят Указ Президиума ВС СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам», а 30 апреля 1954 г. смертная казнь была введена и за умышленное убийство.

После смерти Сталина были отменены Особые совещания и все внесудебные формы рассмотрения уголовных дел.

Однако уголовное законодательство пошло по пути расширения круга деяний, за которые предусматривалась возможность смертной казни. Указом Президиума ВС СССР от 5 мая 1961 г. смертная казнь устанавливалась за хищения в особо крупных размерах, спекуляцию валютными ценностями, дезорганизацию работы исправительно-трудовых учреждений. Следующий Указ (15 февраля 1962 г.) предусматривал смертную казнь за посягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника, за изнасилование и за получение взятки. В январе 1973 г. УК РСФСР был дополнен статьей об ответственности за угон воздушного судна, и в ней тоже предусматривалась возможность смертной казни.

Ученые-юристы в России чаще всего не имели статистических данных о применении смертной казни. Единственным теоретическим исследованием данной проблемы была опубликованная в 1969 г. для служебного пользования монография профессора Г.З. Анашкина «Законодательство СССР о смертной казни и практика его применения».

И сегодня в России все еще не принят закон об отмене смертной казни, несмотря на то, что ее отмена является обязательным условием членства России в Совете Европы. Более того — последнее время активизируется инициатива по отмене ныне действующего моратория на смертную казнь, которая находит все более и более мощную поддержку у обывателей.

Примечания:

1 См.: Викторовский С.К. Смертная казнь в истории России, 1914 г. С. 342.

2 См.: Право, 1917, ╧ 9, с. 506.

3 См.: Право, 1917, ╧ 13, с. 745; ╧ 14, с. 823-826.

4 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 154-155

5 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 357- 358.

6 См.: Из истории ВЧК (1917-1921). Сборник документов. М., 1958. С. 300-301.

7 СУ РСФСР, 1920, ╧ 4-5, ст. 22.

8 См.: В.И. Ленин и ВЧК, с. 314-315.

9 СУ РСФСР, 1922, ╧ 47, ст. 590; ╧ 58, ст.732.

10 СУ РСФСР, 1923, ╧ 15, ст. 192.

1 СЗ СССР, 1932, ╧ 62, ст. 360.

Поделитесь статьей с друзьями

www.ateismy.net

Смертная казнь — Традиция

Карта мира по смертной казни- код цветов:

- синий: отменена для всех преступлений

- зелёный: отменена (исключение: война).

- оранжевый: не применялась более 10 лет

- красный: применяется

Смертная казнь — разрешённое законом лишение человека жизни в качестве наказания (обычно за тяжкое уголовное преступление).

В развитых странах смертной казни всегда предшествует судебное разбирательство. Казнь может производить только уполномоченный представитель государства, иначе это действие считается убийством и карается законом.

В ряде случаев смертная казнь может быть заменена пожизненным заключением или длительным сроком лишения свободы по решению суда. Приговорённый судом к смертной казни также может быть помилован высшим должностным лицом государства или штата (президентом, монархом, премьер-министром, губернатором и т.д.).

Разновидности смертной казни[править]

В настоящее время применяются следующие разновидности смертной казни:

Исторические виды смертной казни:

Смертная казнь в России[править]

После вступления в силу с 1 января 1997 г. Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) взамен ранее действовавшего Уголовного кодекса РСФСР в России значительно сокращен перечень преступлений, видом наказания за которые могла быть назначена смертная казнь. Согласно п. 1 ст. 59 УК РФ смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Такими преступлениями являются:

- Убийство (при наличии отягчающих вину обстоятельств) (п. 2 ст. 105 УК РФ).

- Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ).

- Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).

- Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

- Геноцид (ст. 357 УК РФ).

Единственным видом смертной казни в России является расстрел.

16 мая 1996 года президентом России Борисом Ельциным был издан указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». С августа 1996 года, в соответствии с этим указом, приговоры к смертной казни в исполнение не приводятся.

2 февраля 1999 года Конституционный суд России вынес решение, в котором признал неконституционным возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны.

19 ноября 2009 года КС РФ фактически отменил смертную казнь, заблокировав возможность вынесения смертных приговоров в России вплоть до отмены смертной казни.

Об истории смертной казни в России см. Смертная казнь в России.

Смертная казнь в Великобритании[править]

В средневековой Англии вешали за самые мелкие кражи, причем в больших количествах. Только в лондонском районе Тайберн (место казни для простолюдинов) в царствование Эдуарда VI ежегодно в среднем казнили 560 человек. За дисциплинарные проступки в войсках и на флоте вешали на рее; за фальшивомонетничество варили в кипятке или в масле (вплоть до XVII века). Кроме того, применялись уродования вроде урезания носа, ушей, языка. В целом по приговору суда смертью карались 123 состава преступления.

Повешение за воровство было отменено в начале царствования Виктории, однако, эта смертная казнь по-прежнему применялась к совершившим убийство, если только убийце не удавалось доказать свою невменяемость. Такой порядок сохранялся на протяжении ещё 130 лет. Последняя публичная казнь в Англии состоялась 26 мая 1868 года: перед Ньюгейтом был повешен Майкл Барретт, ирландский террорист. За две недели до того состоялась последняя публичная казнь в Шотландии. Однако, непубличные казни просуществовали ещё очень долго: так, вешать продолжали и после Второй мировой войны.

Последней казненной в Англии женщиной была Рут Эллис; 10 апреля 1955 г. она застрелила мужчину по имени Дэвид Блейкли, а уже 13 июля того же года ее казнили в тюрьме Холлоуэй в Лондоне. Далее, через 5 лет, 10 ноября 1960 г., был повешен Флосси Форсайт, которому было всего 18 лет. Последней британской казнью вообще была казнь в Манчестере и Ливерпуле двух подельников: Питера Аллена (21 год) и Джона Уолби. 7 апреля 1964 г. они убили некоего Уэста, а 13 августа состоялась одновременная их казнь (почему-то в разных городах). После этого, ещё через пять лет, 18 декабря 1969 года, смертная казнь была отменена.

Смертная казнь во Франции[править]

Во Франции при старом режиме цареубийц казнили через четвертование (см. эту статью). Также было широко распространено колесование, повешение за ребро и проч. мучительные наказания, особо рьяно употреблявшиеся против гугенотов и бунтарей в царствование Людовика XIV. В 1792 году была введена гильотина, и в последующем все смертные казни проводились через гильотинирование (в Уголовном кодексе Франции 1810 года статья 12 гласит, что «всякому приговорённому к смерти отсекается голова»). Уже 21 января 1793 через гильотину был казнён Людовик XVI.

Эта машина не была изобретением ни д-ра Гийотена, предложившего ввести её в качестве орудия смертной казни, ни его учителя, д-ра Луи; известно, что нечто подобное употреблялась до того в Шотландии, где называлось Шотландской девой. Известно также, что похожая машина, описанная А.Дюма в романе «Граф Монте-Кристо», применялась в Италии называлась mandaia, что также похоже на maiden, хотя сходство, вероятно, случайное. Тем не менее во Франции её также называли Девой или даже Лесом Правосудия.

Гильотина не была отменена последующим строем ввиду чрезвычайного ее удобства. Казнь исполнялась долгое время только публично: в приговоре об осуждённом говорилось, что ему «отсекут голову на публичном месте во имя французского народа» (il aura la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français). Соблюдались и средневековые ритуалы: так, в последнее утро осужденному объявляли: «Мужайтесь (следует фамилия)! Час искупления настал» (Du courage… l’heure de l’expiation est venu), после чего спрашивали, не угодно ли ему папиросу, рюмку рома.

Отдельной статьёй французского уголовного закона шло отцеубийство (peine des parricides), за которое также приговаривали к смертной казни. При этом перед, собственно, казнью применялся позорящий ритуал, когда на осужденных надевали красные рубахи и заставляли идти на казнь босиком, после чего на эшафоте, перед исполнением смертного приговора, им отсекалась кисть правой руки (формально этот ритуал был отменён лишь в 1930-е годы). Известно, что Фукье-Тенвиль, верховный судья времен якобинского террора, повелел одеть в красные рубахи 53 человек, казненных якобы за покушение на Робеспьера (дело было сфабрикованным). После Первой мировой войны казнили на бульварах, где всегда собиралась большая толпа. В 1932 году перед тюрьмой Санте был казнен Павел Горгулов, русский эмигрант, автор произведений, которые подписывал Павел Бред, за убийство президента республики Поля Думера. Через семь лет, 17 июня 1939 г., в 4 часа 50 минут, в Версале на бульваре отсекли голову Евгению Вейдману, убийце семи человек. Это была последняя публичная казнь во Франции; из-за непристойного волнения толпы и скандалов с прессой было велено впредь устраивать казни в условиях тюрьмы. Таким образом, надо думать, что действие «Постороннего» Альбера Камю, где публичная казнь устраивается в Алжире, происходит прежде 1939 года.

При генерале де Голле изменников родины расстреливали; так, к расстрелу были осуждены Лаваль и другие подсудимые процессов 1945—1946 гг.

Последняя казнь через отсечение головы гильотиной была в Марселе, в правление Жискар д’Эстена, 10 сентября 1977 года. Казнённого, арабского происхождения, звали Хамида Джандуби. Это была последняя казнь не только во Франции, но и во всей Западной Европе. Ф. Миттеран, при вступлении своём в должность в 1981 году, ввёл полный мораторий на смертную казнь, которому был присвоен статус закона.

20 февраля 2007 года Франция ввела конституционный запрет на смертную казнь (за данную поправку в 66-ю статью конституции проголосовали 828 депутатов Национальной ассамблеи и сенаторов, против — всего 26. Франция, таким образом, стала последней из стран ЕС, на уровне конституции запретивших применение смертной казни[1].

Смертная казнь в Германии[править]

В Германии традиционно отсекали голову (как, например, Карлу Занду). Помимо этого в средневековье существовали и другие казни. Так, наибольшие ужасы охоты на ведьм (казнь через сожжение и проч.) были не в Испании, а в Германии XVII века, причём протестанты ничем не уступали католикам. Казнь через сожжение применялась также за фальшивомонетчество и поджог. За супружескую измену четвертовали. При этом для женщин, совершивших супружескую измену, а также для матерей, убивших своего ребёнка, была предусмотрена особая высшая мера: утопление.

Существовали и другие виды смертной казни (колесование, погребение заживо, посажение на кол и т.д.). Нередко перед самой высшей мерой применялись пытки и иные увечащие наказания.

В XX веке, уже при Гитлере, была введена смертная казнь через повешение (март 1933) и гильотина (нем. Fallbeil — начало 1934 года). Маринус ван дер Люббе был, например, повешен, а Фучик казнён на гильотине. Употреблялись и средневековая секира (см. записки Мисси Васильчиковой), а также такой экзотический вид, как удавление фортепьянной струной (так были казнены участники неудачного заговора против Гитлера 20 июля 1944). Широко применялся расстрел. Газовая камера, самое знаменитое средство массового уничтожения, применялась в основном в концентрационных лагерях (имеются в виду не только лагеря для других народов, но и лагеря для немцев — противников существующего режима). Всех осуждённых к смерти нацистских преступников в Нюрнберге повесили, причём Кейтелю, Йодлю и Герингу было отказано в замене повешения расстрелом, чего они добивались, как военослужащие. В 1948 году там же повесили докторов, причастных к преступлениям в концлагерях; другие последующие Нюрнбергские процессы вынесли еще несколько смертных приговоров.

Смертная казнь в ФРГ была отменена в 1949 (хотя некоторые из нюрнбергских казней были приведены в исполнение в 1951 году, это было лишь правосудие США, осуществившееся на территории Германии).

Смертная казнь в других западноевропейских странах[править]

В Австрии вешали, но лишь тех, кто достиг 21 года. Из-за этого Гаврило Принцип, убивший эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жену, что послужило поводом к началу Первой Мировой войны, и Габрилович, бросивший бомбу, получили 20-летнее заключение, а троих их товарищей, бомб не бросавших, никого не убивших, но достигших возраста в 21 год, повесили 3 февраля 1915 года.

В Испании во времена Средневековья смертная казнь была обычным делом. В особенности это касалось её применения против еретиков и прочих неугодных католической церкви людей. Так называемая Святая Инквизиция (окончательно отменена лишь в 1834 году) широко применяла сожжение, пытки, закапывание в землю живьём и т.д. Позднее был введён мучительный способ казни, просуществовавший до второй половины XX века: испанская гаррота, разновидность удавки, прошедшей путь от простой верёвочной петли до металлического обруча, затягиваемого на шее жертвы электрическим разрядом. В 1975 году король Хуан Карлос I отменил смертную казнь — это было одним из первых его распоряжений при вступлении на престол.

В Португалии смертную казнь отменили совершенно в 1867 году — это была первая страна в Европе, пошедшая на такую меру.

В Швейцарии смертная казнь существовала лишь в некоторых кантонах. Так, в Женеве Случевский видел казнь на гильотине, послужившую предметом известного стихотворения. Но когда в 1898 году анархист Луккени убил австрийскую императрицу Елизавету, смертной казни уже по закону не было, поэтому он получил пожизненное заключение. По законодательству, допускавшему применение смертной казни в то время, когда граничащие со Швейцарией страны находились в состоянии войны, к шпионящим на швейцарской территории гражданам могла применяться смертная казнь (то есть фактически она была узаконена в военное время для лиц, совершивших государственные преступления). Таким образом, в годы Второй Мировой Войны к смертной казни было присуждено 12 граждан Германии, 11 из которых были казнены.

Смертная казнь в Восточной Европе[править]

В Литве в XX веке законодательство предусматривало расстрел. В 1926 году после государственного переворота по приговору суда были расстреляны четверо руководителей коммунистической партии. В 30-е годы высшая мера могла приводиться в исполнение и в газовой камере: так были казнены некоторые участники крестьянских беспорядков 1935 года.

В Польше до 1939 применялся расстрел (был расстрелян убийца президента Нарутовича, Элигиуш Неведомский).

В СССР высшая мера наказания (а именно расстрел) применялась за государственные преступления (измена Родине, шпионаж), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах и некоторые особо тяжкие преступления — постоянно; и за дезертирство, уклонение от воинской службы, отказ от исполнения приказа начальника, насилие — в военное время.

Слова о смертных казнях в СССР с 1945 года вполне применимы и к странам советского блока, тем более что зачастую их законы были копией советских (о Китае см. особо ниже). В конце 1940-х — начале 1950-х годах в Венгрии, Чехословакии, Болгарии и проч. проводились процессы над «врагами народа» по образцу советских, венчаясь обычно казнями через повешение или расстрел. Отметим казнь Имре Надя и его товарищей, совершенную через повешение уже в 1958 году. После бархатных революций смертная казнь во всей Восточной Европе была отменена, не исключая и Румынию, где перед тем были расстреляны супруги Чаушеску.

Сегодня Белоруссия последняя страна в Европе, где применяется смертная казнь.

Смертная казнь назначается за 12 категорий преступлений в мирное время и 2 — в военное время. В списке категорий преступлений, караемыx смертной казнью в Белоруссии, «развязывание либо ведение агрессивной войны» (ст. 122, ч.2 Уголовного кодекса Белоруссии), «убийство представителя иностранного государства, международной организации с целью провокации международныx осложнений или войны» (ст. 124, ч.2), «международный терроризм» (ст. 126), «геноцид» (ст. 127), «преступления против безопасности человечества» (ст. 128), «умышленное лишение жизни при отягчающиx обстоятельстваx» (ст. 139, ч.2), «терроризм» (ст. 289, ч. 3), «террористические акты» (ст. 359), «измена, сопряженная с убийством» (ст. 356, ч.2), «заговор с целью заxвата государственной власти» (ст. 357, ч.3), «диверсия» (ст. 360, ч.2), «убийство работника милиции» (ст. 362), «применение оружия массового уничтожения» (ст. 134), «убийство лица в xоде нарушения законов и обычаев войны» (ст. 135, ч.3). В Белоруссии почти все смертные приговоры были вынесены за «умышленное лишение жизни при отягчающиx обстоятельстваx». [2]

В 2005 году к смертной казни были приговорены 2 человека, в 2006 — 9 человек. Осуществляется путем расстрела в следственном изоляторе (СИЗO № 1) г. Минска. [3]

Смертная казнь в США[править]

В Соединенных Штатах культура вообще и культура казни в частности заимствованы из Метрополии. В старое время там были столь же жестокие законы, как в Англии; были совершенно драконовские «Синие законы Коннектикута», о которых пишет Марк Твен, полагавшие казнь за очень многие составы. Позже «ученики» заметно обогнали «учителей». В Англии не было такого огромного бесправного населения, как негры и индейцы; меж тем в США негров вешали, по крайней мере на Юге, повсеместно (суд Линча имеет огромное количество жертв даже в XX веке: в 1901 году было подвергнуто линчеванию 130 человек), индейцев часто казнили каратели, мстившие, впрочем, за вырезание белого населения. 26 декабря 1862 года, во время гражданской войны, в штате Миннесота, принадлежавшем северянам, были на одной виселице повешены тридцать восемь индейцев. На Диком Западе в то же время действовали шерифы, казнившие по своему усмотрению (подчас собственноручно). Смертная казнь применялась в США также по политическим причинам против социалистов, коммунистов, анархистов.

В конце XIX века был изобретен электрический стул, впервые примененный в 1890 году и вскоре вошедший во всеобщее употребление, так что во многих штатах он вытеснил повешение. Леон Чолгош, безумный анархист, убивший президента Мак-Кинли в Буффало, был пятидесятым преступником, которого казнили (29 октября 1901 г.) в штате Нью-Йорк на этом приспособлении.

В 1913 прошло шумное дело Лео Франка: на основании сомнительных доказательств осуждённый был приговорён к смертной казни, затем помилован, похищен и повешен группой видных граждан.

Газовую камеру ввели еще раньше, чем в Германии, а именно в 1924 году, но она не получила такого широкого распространения.

С 1960-х годов правозащитники повели борьбу со смертной казнью. В 1972 году суд Джорджии, по делу «Фурман против Джорджии», признал смертную казнь мучительной, а следовательно, противоречащей Конституции. Вследствие этого одиннадцать лет (с 1967 по 1979) во всех штатах никого не казнили. В 1976 году Верховный суд нашел казнь, являющуюся «вполне конституционной» (речь идёт об электрическом стуле). Она была возвращена в тех 38 штатах, где не была отменена ранее, а также на федеральном уровне. Первым американцем, казненным после этого решения, был Джон Спенкелинк (штат Флорида, 25 мая 1979 года).

Повешение и расстрел хотя и значатся в законах трех штатов, вовсе вышли из употребления. В настоящий момент правозащитниками ведётная борьба с электрическим стулом: во всех тюрьмах действующие стулья старые и не чиненные, и нередко после первого удара током (5 ампер при напряжении в 2000 вольт) осужденный остается еще жив, поэтому приходится добивать его новыми разрядами.

В США существует и пятый вид казни, ныне самый распространённый, а во многих штатах единственный: смертельная инъекция. Это казнь путём умерщвления заключенного вводимым ему в вену на правой ноге ядом. Немаловажно отметить, что во время этой процедуры приговоренный привязывается к специальной кушетке (gurney).

Ближний Восток и Азия[править]

На Ближнем Востоке имеют место средства казни, использующиеся с древних времён: побивание камнями, отсечение головы мечом и повешение. Во времена Османской империи было распространено посажение на кол (неизвестно, собственно ли это турецкая казнь или унаследованная от Византии), перешедшее к соседним православным народам, в том числе в Россию (в 1614 году был посажен на кол Заруцкий, а в 1718 майор Глебов) и Румынию (господарь Валахии Влад III Дракула, известный как герой романа Брэма Стокера, предпочитал именно этот способ, за что и прозывался Цепешем, то есть «посаживающим на кол»). В республиканской Турции (то есть в Турции наших дней) до отмены смертной казни в 2002 существовало только повешение, причём эта мера наказания перестала действовать сразу после запрета; так, Оджалану, первоначально приговорённому к казни, приговор был заменён на пожизненное заключение.

В Израиле нет смертной казни кроме как для военных преступников, предателей, разжигателей войны и учередителей геноцида. Единственным человеком, казненным в Израиле, был Эйхман, повешенный в 1962 году. В Иране и Афганистане смертная казнь вполне обыкновенна, и в XX веке немало руководителей этих государств кончило жизнь на виселице, в том числе Наджибулла (повешен талибами в 1996 году на автокране).

В Ираке смертная казнь практикуется до сих пор. В 2006 году были казнены через повешение Саддам Хусейн и ряд его ближайших соратников.

В Саудовской Аравии и в настоящее время применяется такой средневековый вид смертной казни, как отсечение головы. Существуют даже целые династии палачей, передающие своё искусство по наследству.

В Китае наших дней широко употребляется расстрел, которому подвергаются содержатели публичных домов, нечистые на руку чиновники, диссиденты и пр., причем особо массовые казни бывают перед Новым годом. При Мао Цзэдуне часто отсекали голову; при старых императорах разрезали на куски, иногда на 1000 кусков. В средневековом Китае были распространены и более экзотические и мучительные виды казней, как, например, казнь с использованием бамбука, гнилой лодки, котла с известью и др.

В государствах Юго-Восточной Азии (в Сингапуре, Малайзии и пр.) вешают за хранение наркотиков, в том числе и иностранных граждан.

В Японии существует смертная казнь через повешение. Многие участники секты «Аум Синрикё» были к ней приговорены, однако об исполнении этих приговоров неизвестно. Есть она и в Южной Корее, где, в частности, к ней был приговорен бывший президент республики Чон Ду Хван (позже помилованный). В Северной Корее помимо этого вида казни также применяют расстрел.

- ↑ От редакции: Защита жизни. Ведомости, №31 (1805), 21 февраля 2007

См. также в других словарях Традиции

traditio.wiki

§ 14. Смертная казнь

Смертная казнь — один из древнейших видов наказания. В основе смертной казни лежит обычай кровной мести, по существу принцип талиона. Хотя цивилизованные народы и отказались от обычая кровной мести, тем не менее уголовное законодательство большинства государств предусматривает смертную казнь, как правило, за наиболее тяжкие преступления. Правда, в некоторых странах Ближнего Востока, законодательство которых основано на нормах шариата, смертная казнь может быть назначена и за не опасные с точки зрения европейцев деяния, например, за пропаганду христианства или других религий, вступление лица в половую связь с женщиной, не являющейся женой этого лица, и т.п.

1. Смертная казнь в истории законодательства досоветской России.Как показывает анализ российского законодательства, на протяжении нескольких столетий Российское государство в смысле возможности применения смертной казни не щадило преступников. Так, Русская Правда хотя и ограничила кровную месть, однако полностью от нее не отказалась. Высшей мерой наказания этот древнейший источник отечественного уголовного права называл «поток и разграбление», что означало не только убийство виновного в преступлении (обиде), но и разграбление его имущества.

Последующие уголовно-правовые акты уже не упоминали кровную месть, однако неизменно предусматривали смертную казнь. Например, Судебник 1497 г. предусматривал два вида смертной казни — смертную и торговую. Первая исполнялась путем повешения, отсечения головы и утопления. Торговая казнь заключалась в битье кнутом на торговой площади, что нередко влекло наступление смерти.

Весьма широко предусматривалась смертная казнь в «Артикуле воинском» Петра I. В 74 артикулах она предусматривалась безальтернативно и в 27 — наряду с другими наказаниями. Смертная казнь могла быть простой (повешение, отсечение головы, аркебузирование — расстрел) либо квалифицированной (сожжение, колесование, четвертование и др.).

Вплоть до XVIII в. смертная казнь в России применялась весьма часто. Число казненных измерялось тысячами, а в период правления Ивана Грозного — десятками тысяч <1>.

———————————

<1> См.: Михлин А.С. Смертная казнь: вчера, сегодня, завтра. М., 1997. С. 14 — 20.

Уникальную в XVIII в. попытку отмены смертной казни предприняла Елизавета Петровна. Исполнение смертной казни, назначавшейся судами, в каждом конкретном случае стало зависеть от повеления императрицы.

За ограничение смертной казни выступали не только известные общественные деятели и ученые-юристы, но и некоторые монархи. В частности, Екатерина II призывала ограничить применение смертной казни. Хотя это не помешало ей подписать специальный Манифест, на основе которого были казнены свыше 20 тыс. участников восстания Пугачева.

Наиболее гуманным в этом отношении стало Уголовное уложение России 1903 г. В нем смертная казнь была предусмотрена за достаточно узкий круг политических и ряд уголовных преступлений. Она применялась к лицам в возрасте от 21 года до 70 лет. Ограничивалось ее назначение и осужденным женщинам <1>.

———————————

<1> См.: Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. СПб., 1911; Он же. Смертная казнь: Сборник статей. СПб., 1913. С. 89 — 90; Гернет М.Н. Смертная казнь. М., 1913. С. 98.

По данным некоторых исследователей, во второй половине XIX в. ежегодно казнили от 10 до 50 человек. Количество приговоренных к смертной казни увеличилось в 5 — 10 раз в начале XX в. в связи с известными политическими катаклизмами в России.

2. Смертная казнь в истории советского уголовного законодательства.В соответствии с принципом гуманизма в РСФСР уже на второй день после Октябрьской революции (26 октября 1917 г.) была отменена смертная казнь. Правда, последующая гражданская война, сложнейшая криминогенная обстановка в стране обусловили восстановление смертной казни. ВПостановленииСНК от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре» указывалось, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры <1>.

———————————

<1> СУ РСФСР. 1918. N 65. Ст. 710.

В январе 1920 г. в изменившихся условиях РСФСР вновь отказалась от применения смертной казни. В ПостановленииВЦИК и СНК РСФСР «Об отмене применения высшей меры наказания (расстрела)» подчеркивалось, что «возобновление Антантой попыток вооруженного вмешательства или материальной поддержки мятежных царских генералов вновь нарушить устойчивое положение Советской власти и мирный труд рабочих и крестьян по устроению социалистического хозяйства может вынудить возвращение к методам террора, и, таким образом, отныне ответственность за возможное в будущем возвращение Советской власти к жестокому методу красного террора ложится целиком и исключительно на правительства и покровительствующие классы стран Антанты и дружественных ей русских помещиков и капиталистов» <1>.

———————————

<1> СУ РСФСР. 1920. N 4 — 5. Ст. 22.

В первых российских уголовных кодексах советского периода и в последующем законодательстве была предусмотрена возможность применения смертной казни в виде расстрела. По УКРСФСР 1922 г. данное наказание могло применяться только в тех случаях, когда оно было предусмотрено соответствующими статьями Кодекса. По сравнению сУК1922 г. вУКРСФСР 1926 г. число статей, предусматривавших исключительную меру наказания, сократилось почти наполовину (соответственно с 7,6 до 3,4%). Число приговоренных к смертной казни в 20-е годы не превышало 0,1% от общего числа осужденных. В те годы в отношении данной категории осужденных широко применялись акты амнистии.

В УказеПрезидиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной казни» <1> в Советском Союзе вновь была провозглашена полная отмена смертной казни в мирное время.

———————————

<1> См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1947. N 17. Ст. 17.